動画版

仏教トーク(会話文)

前回の話では、修行をやめてしまいたいと悩んでいたソーナさんが、お釈迦さんに相談。そこで、自分が得意とする音楽、琴の楽器に喩えた話をお釈迦さんから聞きました。

そのお話に何か感じる所があったソーナさんは、引き続きお釈迦さんの弟子を続けることにしました。

今回の話は、それから、ソーナさんが無事、その迷いを解決した後のお話になります。

師匠であるお釈迦さんに自分が気づいたことを、報告しにいった所から、この会話ははじまります。

師匠。そして皆さんにお話ししたいことがあります。

どうしたのですか?

以前、私が修行をやめたい、弟子をやめたいと言っていた時のことなんですが。

あ~、そんなことありましたね(笑)

あの時は、お世話になりました。

いえいえ。私たちもよい勉強になりましたから。

それで今回、お話したいこととは?

はい。結論から申しますと、私、あの時の師匠の教えが、どういうことか、ようやく腑に落ちたのです。

えっ!? それって、悟ったってことですか?

いや、別に悟りを得たとか、得ていないとか、そういう話ではありません。

たとえ、悟りを得なくても、修行の道を歩んでいれば、その道がそのまま悟りといいますか……、なんて言いますか……。

?

私はまだまだ知らないことばかりです。学びの道を歩んでいます。

じゃぁ悟っていないのですね?

欲望や怒りといった煩悩が尽きる、そんな境地には至っていないということですよね?

まぁ、それはそうなんですが……

いいですよ。思うように話してみてください。

未だに、煩悩を尽くさず、悟りを得ていない。

でもその人が、学びの道にあって、学ぼうという向上心を持ち続けているのならば、もう学ぶということは成就しています。

私は、そんな学びの道、修行の道を歩んでいることに、ようやく気がつきました。

んー。私にはよくわかんないので、順を追って説明してもらえますか?

そうですね。弟子をやめたいと思った時の話、以前した「琴のたとえ」話が何か関係しているのではないですか?

確かにあの「琴のたとえ」話は、私にとって、大きな出来事でした。もし、お釈迦さんとの思い出を教えてと言われたら、私はその話をするでしょう。

きっとそんな思い出集が後世まで残ると思いますよ。

あの時、私は、修行をやめたいと思っていました。

そうですね。元々、ソーナさんは頑張り屋さんでしたから、気を張り詰めすぎて、心身ともに、だいぶ、疲れていましたよね。

そうですね。師匠に言われた通りに、日々の行動をしていました。

修行に励んでいるといえば、聞こえはいいですが、本当に、言われた通りに、日々の行動を重ねていました。

一挙手一投足が、本当に師匠や仲間のいう通り、理想通りに動いているように見えて、私は本当に「すごいな、頑張っているな」と思っていましたよ。

皆さんには「修行やめたい」と言い出すまでの私がそのように見えていたのですね。

確かに、頑張っていました。必死でした。

ただ、頑張って頑張って、ひたすら熱心に、言われた通りにやっているのに、悟れない。悟りを得ることができない。

何も成果が得られないことに、私は焦りを感じました。

その焦りは、いつしか脅迫観念みたいになっていました。

「もっと頑張らなきゃ」

「これまで以上に頑張らなければならない」

「ここまで頑張ってもダメなら、更にもっと頑張らなければダメなんだ」って……。

あの頑張りの裏にはそんな想いがあったんですか……

そして、限界まで来てしまったとき、もう諦めちゃったんです。

これ以上は続けられない。自分にはもう無理だと。

あの頑張りが、焦りや脅迫観念になっていたのなら、そりゃ無理もないですね。

諦めた(明らめた)のはよかったけど、あきらめる(ギブアップする)ことはなかったと思いますよ。

確かに……。あの時の私にとって諦める(明らめる)は、ギブアップと同じ意味だったのかもしれませんね。

だから修行をやめたい、弟子をやめたいと思っちゃったんですね。

「修行を頑張らなければ!」と張り詰めた私の心は、もうすでに、プツンと切れてしまっていたのでしょう。

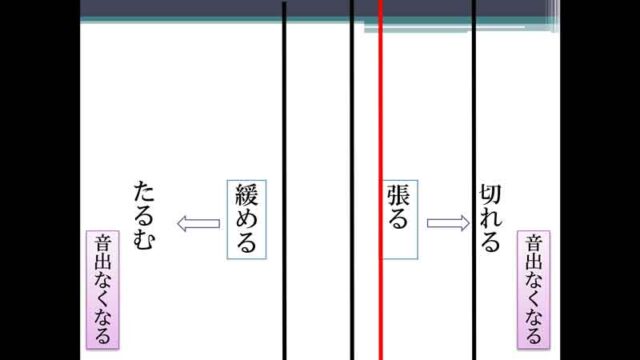

「あなたの頑張りは、まるで張り詰めた、今にも切れてしまいそうな弦のようです」と、あの時、お釈迦さんに言われました。

後になって、私の修行が、私の行為が、私の頑張りが、硬く張られた琴の弦のようになっていたことに気がつきました。

あの時は「とりあえず落ち着いてください、肩の力を抜いてください」って言っても、その声が届きにくかったですもんね。

そだね。なのに「力を抜いてください」って言っているだけなのに、弟子やめちゃうって、全部投げ出すって、聞かなかったですもんね。

あの時の私は、緩めることにも精いっぱいになっちゃってたんですよ。「頑張れ、頑張れ」といつも力んでいましたから。

力みすぎて、自分でも気づかないうちに、握り拳になっている。

常に手がグーになるほど、力が入っているから、「とりあえず、力抜いて、手を広げてください」っていうと、今度は力いっぱい、手をパーにしちゃうような感じでしたよ。

まさにそんな感じですね。

だから「頑張る」という選択肢も、「緩める」という選択肢も、結局、「止める」ってことになっちゃったんでしょうね。

そう考えると不思議ですね。

頑張っても、緩めても、「止める」という結果になっているってのは……。

だからこそ、琴の話は私にとって、とてもありがたい話でした。

「琴を弾く時どうしたら良い音が出るか」と考えるように、私は修行についても同様に考えることにしたんです。

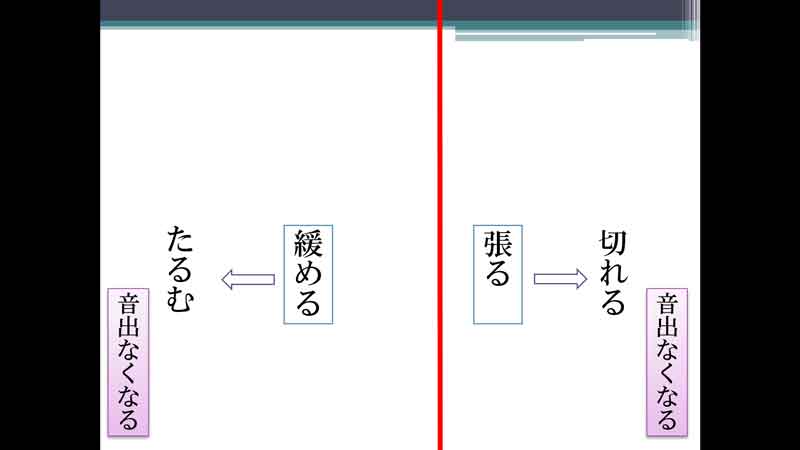

弦を硬く張りすぎても良い音は出ない。

張れば張るほど、いい音がでるというわけではない。

むしろ、張りすぎれば、音すら出なくなってしまう。

頑張れば頑張るほど、良いというものはなない。

むしろ、張り詰めすぎれば、無理が来てしまう。

「琴なら音がでなくなる」つまり「修行なら修行でなくなる」と私は考えるようになりました。

弦を緩めすぎても、良い音はでない。

緩めれば緩めるほど、いい音が出るというわけではない。

むしろ、緩めすぎれば、音すらでなくなってしまう。

緩めれば緩めるほど、良いというものではない。

むしろ、緩めすぎれば、たるんでしまう。怠けてしまう。

「琴なら音がでなくなる」つまり「修行なら修行でなくなる」と私は考えるようになりました。

そう考えると、自然と修行に向き合うことができました。

それで、修行でその「良い音」が見つかったのですか?

そうですね。自分にとっての「良い音」は見つかりましたよ。

たから無理なく、そしてまた堕落することなく、今でも修行が成り立っているわけですから。

修行で「良い音」を見つけたということは、悟ったということですか?

「良い音」を悟るという意味で、使うなら、別に間違いではないと思いますけど。

つまり、その「良い音」が悟りということですか?

そう言ってしまったら、全然違うと思います。

それはどういうことですか?

琴を弾く時、どうしたら「良い音」がなりますか?

え、だから、強すぎず、緩めすぎず、ちょうどいい所(正解)を見つけるのでしょう。

まぁ、そうなんですが、そのちょうど良い所を見つけると「良い音」が出せます。つまり、そこが正解です。ですが……

その正解が悟りなのではなくて?

だって「良い音」がなるのでしょう?

いや、確かにその時「良い音」がなったとしても、その場限りのことですよ。真剣に琴を弾こうと思えば、琴を弾くのは、一回限りのことではありませんよね。

ああ、確かに。琴を弾くって一回限りのことではないですもんね。

「琴を弾く時、どうしたら良い音がなるか?」じゃなくて、「琴を弾く時、毎回毎回、どうしたら良い音がなるか?」ってことを、自然に考え始めますよね。

毎回、毎回、自分の具合も、周りの状況も全然違いますもんね。

毎回毎回、正解は違うということですね。

それは音楽や修行に限らず、なんでもそうですよね。

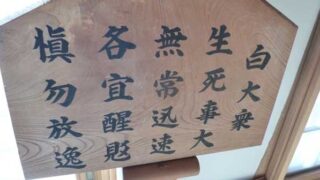

そうです。あらゆるものは変化しています。常に変わらないものなどありません。

それで、琴を弾く時、毎回毎回、どうしたら「良い音」がなるでしょうか?

え、だから、琴を弾く毎に、強すぎず、緩めすぎず、ちょうどいい所(正解)を見つけるのでしょう。

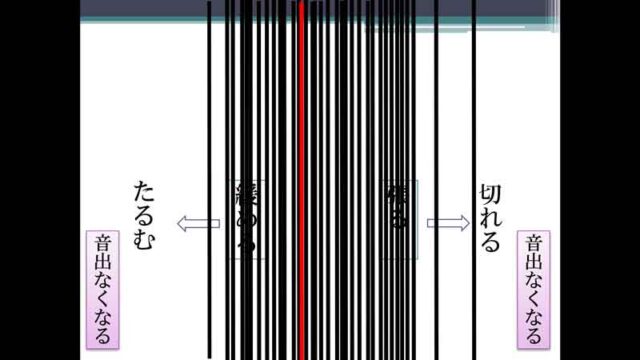

たとえば琴でいえば、「調律」があります。

楽器を弾く度に、ちょうど良い音程に合わせるわけですね。

はい。もちろん、琴の具合や演奏する場所の温度や湿度にもよりますし、そもそも演奏仲間(オーケストラ)でも、合わせる音程が違います。

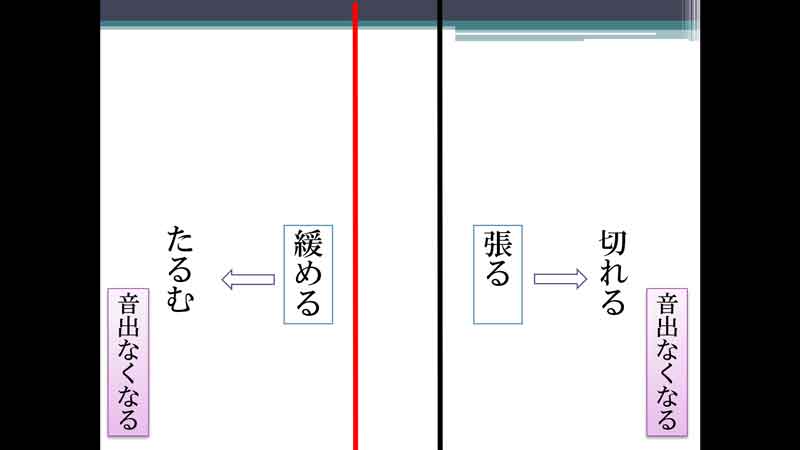

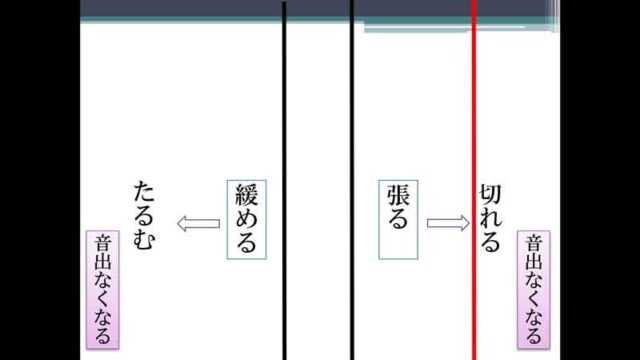

前回の正解はここ(赤線)だった。

としても・・・・・・

今回の正解はここ(赤線)だったり……

人間だからたまに失敗することもあるよね。

もちろん、失敗がないとは言えませんよね。

でもそんなときは、すぐまた修正しますよね。

その都度、その都度、繰り返し、繰り返し、調律を行います。

「繰り返す」って同じことを何回も行う事だよね。

そうやって、何回やったかなんて、そのうち数えなくなりますよね。でも、その毎回、毎回は決して同じではありません。

同じことを繰り返しているのに、毎回、毎回、違うのですね。

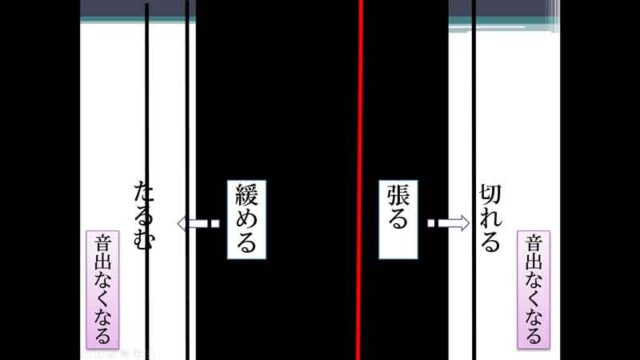

やがて、一つ一つの線が連なって、いつしか、一本の線には見えなくなります。

私たちは、そうやって、一歩一歩、学んでいくわけですよね。

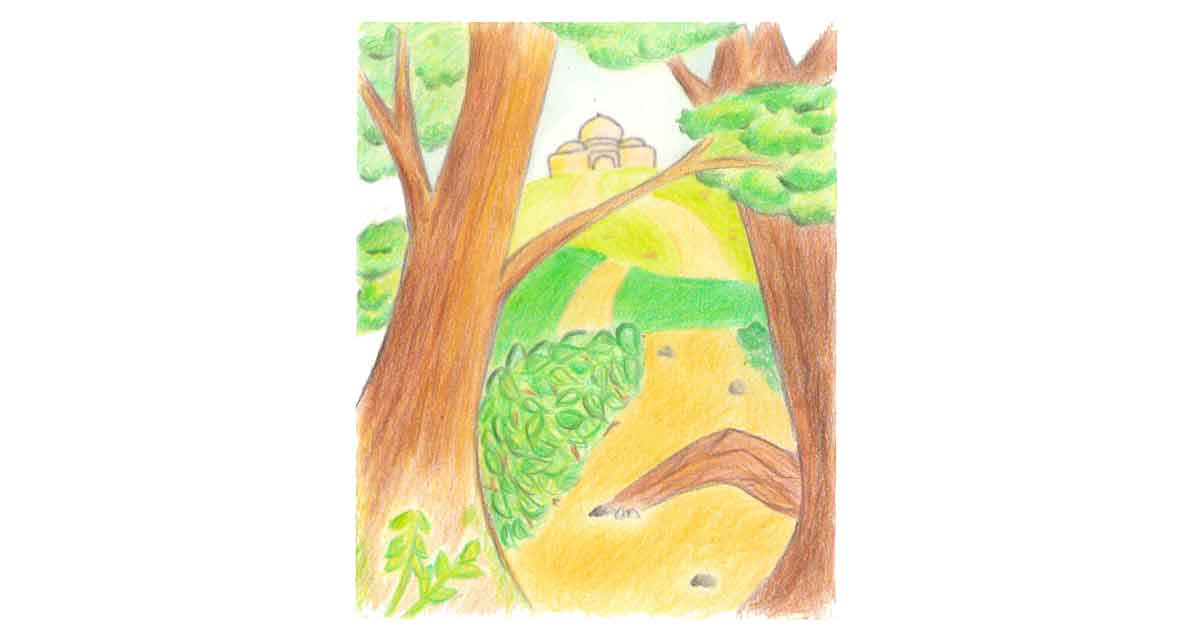

その一歩一歩が、その足跡が、やがて道みたいになっているんじゃないですか。

そういえば、道というものは、元々、自然にはないものですね。

人や獣が歩きやすい場所を通っていくうちに、草が踏み分けられ、土が踏み固められ、次第に歩きやすくなった場所を更にまた歩く。そして草も生えにくくなって、またさらに歩きやすくなる。

そうやって次第に、自然と出来上がっていったのが道と呼ばれるんだって。

その一歩一歩は自分だけでなく、他の人達、昔の人達も歩いた場所。修行でいうなら、お釈迦さんが、そして、それを教えられた他の弟子達も含めて、歩いている場所が、道になっている。

だから仏道ともいうのでしょう。

そういえば、お釈迦さんも自分が道(仏道)を作ったわけじゃなく、昔の人達が歩んだ古道を見つけただけって話してましたよね?

そして、その道は、私達に、歩むべき所、進むべき方向を教えてくれます。

道がなければ迷うけど、道があるなら、そこが歩く所と理解できますもんね。

だから、一歩一歩(修行)そのものが道であって、その道が自分の進むべき方向を示す道筋(悟り)なんじゃないかなと。

学び(修行)の道を歩んでいることが、学びの成就(悟り)になるとはそういうことです。

なるほど。

ところで、どうしたら「良い演奏」となるのでしょうかね?

え?

ん?

そうなんですよね。琴を弾くことに真剣に向き合っていれば、自然と、そう考え始めますよね。話しているだけでは、見失いがちなんですけど……。

本番で、良い音をだすだけでは、いい演奏とはいえないし、闇雲に練習したとしても、いい演奏ができるわけではない。

でも、それは、修行と向き合っているからこそ、自然と見えてくることなのでしょうね。

補足

原文

- 雑阿含経巻第9-254

時尊者二十億耳常念世尊説彈琴譬。獨靜禪思。如上所説。乃至漏盡心得解脱。成阿羅漢。爾時尊者二十億耳得阿羅漢。内覺解脱喜樂。作是念。我今應往問訊世尊。爾時尊者二十億耳往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。於世尊法中。得阿羅漢。盡諸有漏。所作已作。捨離重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心解脱。當於爾時解脱六處。云何爲六。離欲解脱。離恚解脱。遠離解脱。愛盡解脱。諸取解脱。心不忘念解脱。世尊。若有依少信心而言離欲解脱此非所應。貪恚癡盡是名眞實離欲解脱。若復有人。依少持戒而言我得離恚解脱。此亦不應。貪恚癡盡是名眞實解脱。若復有人。依於修習利養遠離而言遠離解脱。是亦不應。貪恚癡盡是眞實遠離解脱。貪恚癡盡亦名離愛。亦名離取。亦名離忘念解脱。如是世尊。若諸比丘。未得羅漢。未盡諸漏。於此六處。不得解脱。若復比丘。在於學地。未得増上樂涅槃。習向心住。爾時成就學戒。成就學根。後時當得漏盡。無漏心解脱乃至自知不受後有。當於爾時。得無學戒。得無學諸根。譬如嬰童愚小仰臥。爾時成就童子諸根。彼於後時。漸漸増長。諸根成就。當於爾時。成就長者諸根。在學地者。亦復如是。未得増上安樂。乃至成就無學戒無學諸根。若眼常識色。終不能妨心解脱慧解脱。意堅住故。内修無量善解脱。觀察生滅乃至無常。耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法。不能妨心解脱慧解脱。意堅住故。内修無量善解脱。觀察生滅。譬如村邑近大石山。不斷不壞不穿。一向厚密。假使四方風吹。不能動搖不能穿過。彼無學者。亦復如是。眼常識色。乃至意常識法。不能妨心解脱慧解脱。意堅住故。内修無量善解脱。觀察生滅。爾時二十億耳。重説偈言 離欲心解脱 無恚脱亦然 遠離心解脱 貪愛永無餘 諸取心解脱 及意不忘念 曉了入處生 於彼心解脱 彼心解脱者 比丘意止息 諸所作已作 更不作所作 猶如大石山 四風不能動 色聲香味觸 及法之好惡 六入處常對 不能動其心 心常住堅固 諦觀法生滅尊者二十億耳説是法時。大師心悦。諸多聞梵行者。聞尊者二十億耳所説。皆大歡喜。爾時尊者二十億耳聞佛説法。歡喜隨喜。作禮而去爾時世尊知二十億耳去不久。告諸比丘。善心解脱者。應如是記説。如二十億耳以智記説。亦不自擧。亦不下他。正説其義。非如増上慢者。不得其義。而自稱歎得過人法。自取損減

(大正No.99, 2巻62頁c段21行 – 63頁b段18行)

- 国訳一切経阿含部1巻210頁

仏教トーク(経典内)の登場人物

下記の人物についてまとめています。

- ソーナ

コメント