僧侶(お坊さん)の恰好と言えば、皆さんはどういうものを想像するでしょうか?

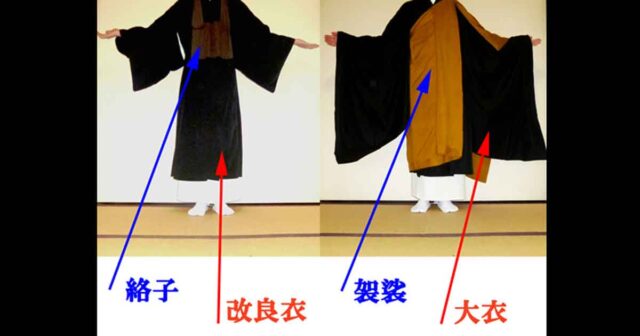

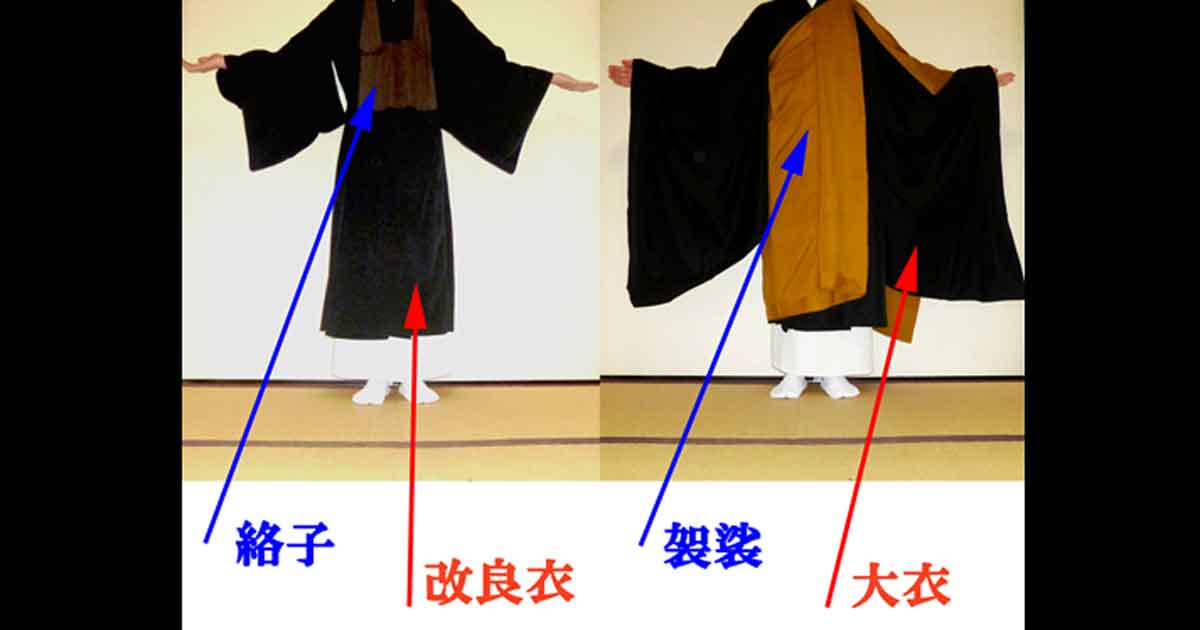

私がお参りする際は、写真の左側の服装をすることが多いので、大抵、そちらの衣服がお坊さんの恰好だと思われています。

ちなみに、これは曹洞宗では、改良衣と絡子と呼ばれるものです。(呼び方は宗派によって異なる場合もあるようですが、今記事は曹洞宗の呼び方でしています)

僧侶の衣服というと、改良衣に当たる部分、つまり黒い服の部分がお坊さんの服だと思われがちです。

しかし、重要なのは絡子の方。この絡子が元々僧侶の服なんです。

そしてこの絡子の原型は、右の写真のお袈裟となります。

今記事では、このお袈裟について、私の海外での経験にも触れながら、順を追って説明しましょう。

お袈裟とは?

これはカンボジアで、あちらの僧侶の方が身に着けているお袈裟をつけた時の写真です。

あちらの僧侶の方からお袈裟のつけ方を教えてもらいました。

これが、カンボジアでの僧侶の恰好となります。

見ての通り、日本のお坊さんの恰好と全く違います。

カンボジアの仏教は上座部仏教に分類されます。

簡単にいえば、仏教にも二つの大きな流れがあります。カンボジアを含め、主に東南アジア方面に流れた仏教は上座部仏教、中国や日本の方面に流れた仏教は大乗仏教と呼ばれています。

では、約2500年前の古代インドの時代において、お釈迦さんを含め、仏教の僧侶が用いていた服装はどのようなものだったのか?

大乗仏教と上座部仏教でいえば、どちらのほうが原型を留めているのでしょうか?

それは上座部仏教です。上座部仏教の方が、昔ながらの恰好だと言われています。

上座部仏教の僧侶の恰好をみてもらうと、お袈裟が実用性を兼ねた衣服であることがよくわかります。

お袈裟は、衣服としての実用性を兼ねた仏教僧侶の制服なのです。

お袈裟の形について

お袈裟の細部に関する説明をすると長くなってしまうので、ここでは簡潔に述べさせていただきます。

上記の写真の一番上に着ているお袈裟を広げると、大きな長方形になっています。(着物掛けに半分折りになるように掛けています)

そしてこれは、実は一枚の生地ではありません。よく見ると、いくつもの記事を縫い合わせています。

このような形、あるいは作り方なども含め、約2500年前、お釈迦さん自身が弟子の為に、お袈裟を仏教徒の衣服として定めました。だから制服(ユニフォーム)とも言えるわけです。

お経の中には、このお袈裟を縫う場面があります。下記の記事では、その内容をチャットの会話風に翻訳しています。

ちなみに、お袈裟の形が、田んぼとその畦道を含んだ風景に見えると思います。田園風景をみて、お釈迦さんがこの衣服の形にしたとも言われています。

ですので、お袈裟は、別名、福田衣とも呼ばれています。(福田に関する話はこちら)

なんにせよ、お袈裟が、古くお釈迦さんの時代から続く、仏教徒の制服であり、また仏教徒である証とも言えるものだということを理解して頂ければと思います。

大乗仏教と上座部仏教の服装の違いについて

さて、上座部仏教と大乗仏教。その服装は、まるで違います。

どうして、これほど違うのでしょうか?

それは、実際に、両方身に着けてみると、その理由が良く分かりました。

実際にカンボジアで上座部仏教のお袈裟を着てみて

上座部仏教のお袈裟を実際に着てみると、まず第一に、大変涼しいことに気がつきました。

私はカンボジアに行く際に、作務衣を着ていきました。

カンボジア僧の方と一緒に托鉢させてもらいましたが、托鉢はこのような恰好でさせてもらいました。

しかし、カンボジアは暑かったです。11月頃にいったのですが、それでも暑い。当然ですが、日本と気候が全然違います。

一緒に日本から行った僧侶の方の中には、大衣とお袈裟を着て、托鉢を行った方もいらっしゃいましたが、かなり暑そうでした。

正直、その様な恰好だと、熱中症で倒れるのではないかと、心配になるくらいでした。

それに比べて、上座部仏教のお袈裟は、かなり涼しく快適でした。

私は、カンボジアでは、とても日本の恰好はできそうにないと思いましたし、逆に言えば、日本の寒さの中ではカンボジアの恰好はできそうにないと思いました。

やはり、それぞれの気候に合った服装なのだと。

お釈迦さんが活動していた場所の気候も、冬でも暑い日が続く場所です。とてもじゃないですけど、雪なんて降らないでしょうね。

カンボジアも似たような気候だと考えると、お袈裟も昔ながらの恰好であるのも理解できます。

それと同時に、やはり中国や日本など、冬になると寒さが厳しくなる気候では、なにかしらの工夫が必要になってきます。

それが、大乗仏教と上座部仏教の服装の違いが生まれた一つの要因なのでしょう。

どのように大乗仏教の服装は、今の恰好になったのか?

さて、仏教はインドで興り、そこから、中国や日本に大乗仏教が伝わりました。

もちろん、伝わるということは、人の行き来があります。

当時、中国では、国賓として、インドから僧侶を招くことが、一般的でした。

そのため、インドから来た僧侶が滞在する場所と言えば、中国の役所となります。

ちなみに、その昔、中国の役所は「寺院」と呼ばれていました。

元々インドでは、僧侶が集まる場所は「精舎」と呼ばれていたのですが、中国においては、僧侶が集まる場所は役所、つまり寺院に、国賓として迎えられていたわけです。

中国、日本では、こちらの寺院が、僧侶のいる建物として、認識されるようになりました。

とにもかくにも、インドから中国に僧侶を迎える際に、上座部仏教のようなお袈裟を着て、インドから中国へ僧侶がやってくるわけです。

インドから中国に入った僧侶の方が、中国の厳しい寒さに震えていただろうことは、実際に、上座部仏教のお袈裟を付けてみると、容易に想像ができます。

その姿を見た中国の人達、主に滞在していた役所で国賓のお世話をしていた役人が「これをどうぞ着てください」と言って、自分たちの着ている衣を手渡してくれたのでしょう。

ということで、役人の人たちの服である大衣を下に着て、その上からお袈裟をつけるようになりました。

そして、今の日本のお坊さんの姿である、大衣+お袈裟の姿になったのだと想像できますね。(写真右側)

つまり、黒い服の部分は、中国の役人の服であるわけです。

ただし、大衣の上にお袈裟をつけるようになったものの、その原型は、上座部仏教のお袈裟とほとんど変わりありません。

一枚の生地ではなく、いくつもの生地を縫い合わせ、福田衣となっているのも同じです。

大きさなど、多少違いはありますけどね。

違いとしては、上座部仏教の方は実用的な制服に対し、大乗仏教の方は装飾的な制服といってもいいのでしょうか。

こうして、多少の形は変われど、僧侶の制服としてお袈裟が、お釈迦さんの時代から今日に伝わっているのです。

絡子について

お袈裟が僧侶としての制服であり、大衣は元々、中国の役人の服ということは述べました。

では、絡子は何なのでしょう?

絡子ができたきっかけは、禅学大辞典によれば、このように書かれています。

唐の則天武后が禅林において行脚作務に便ならしめるために禅僧に与えてから、平素、法衣の上に着用しはじめたものをいう。

~禅学大辞典より抜粋~

単純に言えば、行脚は旅、作務は作業ですから、絡子は外出時のお袈裟とでも思っていただければいいと思います。

現に、今も外出時には、写真左の改良衣+絡子でお参りに行きます。

絡子も、お袈裟と随分大きさが変わっていますが、実は基本は同じです。

一枚の生地ではなく、いくつもの生地を縫い合わせて、福田衣となっています。

改良衣について

改良衣は、大衣を動きやすく改良した衣なので、改良衣と呼ばれています。そのまんまですね。

改良衣ができたのは、明治の頃で、長い仏教の歴史からしてみれば、ごく最近の話です。

宗派によって名称や形式が異なり、布袍、道服、間衣などと呼ばれているそうです。

変化する僧侶の服装

僧侶の制服として、お袈裟は、その原型を残しつつ、こうして今に至るまで伝わってきました。

「お坊さんの恰好と言えば、昔からこういうもんだ↑」と思われているかもしれませんが、実は、時代や場所によって、僧侶の服装は変わってきました。

そして、また、海外に足を向ければ、それは如実に感じられます。

和服が手に入らない海外では、スーツに絡子をつけることもあります。

海外だけに限らず、日本においても、曹洞宗総合研究センターにいた時は、普段はスーツ+絡子でした。

大衣自体が、元は中国の役人の服だった、つまり現代でいえば、スーツのようなものだったわけですから、意味としては同じですね。

私は行ったことないのですが、ハワイでは、スーツ+改良衣+絡子が、僧侶の恰好の内の一つとして、受け入れられているそうです。

ちなみに、副住職となった今となっては珍しい恰好(スーツ+絡子)。曹洞宗総合研究センターにいた時は、普段はこの格好でした。そういえば、ハワイなどではスーツの上に改良服を着ることもあるそうです。

元々、私達日本人僧侶が着る大衣と呼ばれる衣は、その昔、中国の役人が着ていた服装です。今でいうスーツみたいなものですね。

スーツ(今)も大衣(昔)も、フォーマルな服装なわけですから、その由来を考えると、大した違いはないですよね。意味としては同じです。

なんにせよ、重要なのは、仏教徒しての証であり、制服であるお袈裟。福田衣です。

私が行ったアメリカやブラジルの皆さんは、日本のように法具店などありませんので、一から自分で、お袈裟や絡子を縫っていました。

私もその姿に感化されて、自分でお袈裟を縫うきっかけを頂きました。

現在、曹洞禅は、欧州、北米や南米へと広がっています。そこはまた日本など、アジアと違う文化圏でもあります。

きっと、時代や場所が変われば、また今の日本とは違う、服装の形が生まれてくるのでしょう。

あらゆるものは変化する。それは、仏教の服装も例外ではないのだと思います。

しかし、そうやって変化しながらも、お釈迦さんの時代から続く福田衣の意は、お袈裟として現代にもこうして伝わっているのです。

※追記(2023/10/27)

お坊さんの衣服、作務衣についても尋ねられたので、追記します。

作務衣について

作務衣は、仕事衣、作業や労使に従事するときの衣服です。つまり作業着といっていいでしょう。

インドからカンボジアを含め、主に東南アジアに広がった仏教は、上座部仏教。日本や中国など東アジアに広がた仏教は、大乗仏教と言われています。他にも、上座部仏教は南方仏教、大乗仏教は北方仏教とも呼ばれます。

作務衣は上座部仏教にはなく、大乗仏教にしかありません。それは禅林(禅の修行道場)で生まれた衣だからです。

では、どうして禅林(禅の修行道場)で新たな衣が生まれたのでしょうか?

作務衣が作られた理由

先ほど述べたように、作務衣は作業着の一種です。薪割りや掃除、あるいは農作業など、労働作業を、禅では作務と言います。

つまりこの作務がある理由こそ、新たな衣として、作務衣が生まれた理由です。

お釈迦さんが生きていた2500年前のインドでは、僧侶はみな、托鉢をして、生きる糧(食事)を得ていました。

この托鉢の風習は、仏教のみならず、インドでは古く仏教以前から他の宗教教団でも行われていました。古代インドでは、修行の道に入った者は、托鉢で食物を得ることが一般的でした。

仏教もそれにならい、托鉢によって食物を得ていました。そして、それは、カンボジアを含む上座部仏教では、今でも行われています。

もちろん、大乗仏教も托鉢は行います。中国や日本にも伝えられました。

日本でも、食事を入れる食器(鉢)を手にささげてもち(托)、浄財を受ける光景を目にしたことがあるのではないでしょうか。

ただ、上座部仏教のように、直接食事を頂くことはありません。少なくとも私には経験がありません。

托鉢は、別名「乞食」と言います。

乞食という言葉から、皆さんはどのようなイメージをするでしょうか?

本来は、仏教で乞食と読みます。それが転じて、路上で物乞いをする行為として日本では一般的に浸透していると思います。

要するに、日本や中国では、乞食の風習はあまり受け入れられませんでした。また近代でいえば、明治維新後に法令によって、僧侶の托鉢は禁止された経緯もありました。

しかし、僧侶といえども、食べなければ生きていけません。

そこで、インドから中国に仏教が伝わった当初も、禅林(禅の修行道場)では、自分達の手で、食物を作ることにしました。農作業などの作務という労働を行うことにしたのです。

そしてお袈裟は、肉体労働に向いている衣ではありませんから、作務をしやすい作務衣が生まれたというわけです。

何にでも使える作務衣

その為、作務衣はとても動きやすい服装です。また日本の気候にもあっています。カンボジアの気候でも着れるような暑い夏に対応したものもあれば、ヨーロッパやアメリカなどの気候でも着れるような寒い冬用もあります。

私は掃除など、もちろん、外の作業で着ることもありますが、部屋着としても使っています。

アメリカやブラジルなど、あちらの禅センターや寺院に行っていた時は、パジャマとしても使っていました。

元は作業着ではあるのですが、ヨーロッパなど海外などでは、ドレスコードがあるお店でも認められているとも、現地のお坊さんから聞きました。

その時は、作務衣に、お坊さんの制服である絡子も着けてのことだと思いますが。

そういえば、参禅者の方の中にも、作務衣で来られる方がいらっしゃいますから、皆さんに馴染みやすい、坐禅にも適した服装とも言えますね。

そんなこともあり、作務衣は、個人的に結構な万能服だと思っています。

コメント