本記事は「雑阿含経巻第12-288」の内容を基に作りました。

動画版

仏教トーク(会話文)

老いや死の原因は?

こんにちは。サーリプッタさん

ちょっとご質問したいことがあるのですが、よろしいですか?

こんにちは。いいですよ。

私が答えられるものであれば、もちろん、お答えしますよ。

「老い」ってありますよね?

私も成人と呼ばれはじめる年を、優に超えました。

年をとる毎に、歯が欠けたり、ケガが治りにくくなったり、今までの身体との違いを実感しています。

きっと、もっと年をとる毎に、今までできていたこともできなくなってくる。衰えてくる。「老」があります。

そして、また「死」がある。ですよね?

そうですね。ありますね。

この「老いや死を引き起こすもの、その原因は何なのか?」というのが私達の疑問なんです。

その原因は、自分のせい? 他のせい? それとも……

「老」や「死」は、自分が原因なのでしょうか?

「自分が原因」とは言えないですね

なら、自分以外の他の事が原因で、引き起こされるものなのでしょうか?

「他の事が原因」とは言えないですね

ならば、自分と他の事、自と他、その両者が引き起こすということですか?

「自と他、その両者が原因」とは言えないですね

いや、自と他、その両者が原因でないなら、まさか、その原因は何も無いということですか?

「自と他、その両者が原因でない、原因は何もない」とは言えないですね。

まぁ、付け加えるならば、「生」があるから、「老」や「死」があります。

生きるという事実があるから、死がある。生まれてくるから、死ぬという現実がある。

「生」と「死」は決して、分けて考えられないですよね。

出会いがあるから別れがある。出会わなければ、そもそも別れもない。だから別れという事実には、かならず、出会いというものがある。

生と死、そのどちらかだけであるわけでもないというのは、理解できます。

ならば質問を変えましょうか。

この生を引き起こすもの、その原因は何なのか……。

私は、もうちょっと、違う質問にしたいのですが。

例えば、この生というのは、この自分自身、自分の身体があるから、生があるともいえると思うのです。

この自分の身体、言い換えれば、「自身」と言えそうですが、そちらについて言及したほうが、もっとイメージしやすいと思いますが。

この「生」や「自身」は、自分が原因、つまり、自分自身が成り立たせているもの、自分が作り上げているものなのでしょうか?

「生や自身は自分が作り上げているもの」とは、言えませんね

自身は、自分ですよ?

自身は自分が作り上げているとは言えないって……

ああ、そうか。

ご飯食べているもんね。

ああ、確かに、自分の身体は、他の物によって支えられていますね。ならば、「自身」あるいは「生」もまた、他のものが作り上げているものなのでしょうか?

「生や自身は他のものが作り上げているもの」とは、言えませんね

ならば、それこそ、自と他、その両者が作り上げているといえますよね?

「生や自身は、自と他、その両者が作り上げているもの」とは言えないですね。

なんでですか!?

まさか、それこそ、自と他以外のもの、例えば、何か特別なもの、絶対的な何かが、作り上げているとでもいうのですか?

「生や自身は、自と他以外のもの、何か特別なもの、絶対的な何か、とは言えないですね。

あるいは、「生や自身は、その原因は何もない」とは言えないですね。

自でもなく、他でもなく、その両者でもなく、その両者以外の特別なものでもなく、何も無いというわけでもない。

どれでもないって……、ならば一体、何なのですか? 一体、何が正しいのですか?

そうですよ。どういうことですか?

意味がわかりません。

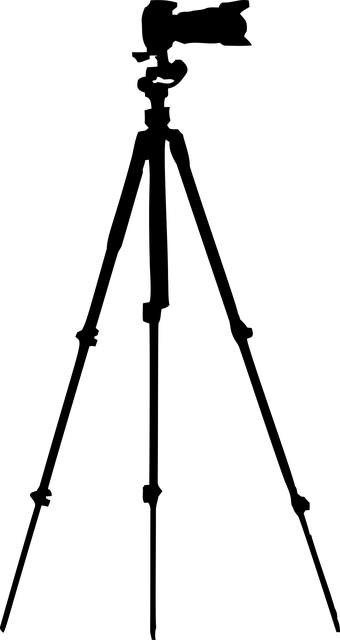

例えば、三脚って知ってますか?

えっ、三脚ですか?

あのカメラとか固定するスタンドのことですか?

こういうのですね。

そうそう。それ!

その三脚がどういう風に立っているか考えてみてください。

三脚ですから、そりゃあ、三本の脚で立ってますよ

三本の脚を展開させて、三点で、バランスをとって、立ってます

三本の脚がそれぞれ、お互いを支えあいながら立っている。

もし、そのうちの一本の脚、あるいは二本でもいいですが、その脚がどこかに行ってしまったら、どうなりますか?

そりゃあ、倒れますよね。

どれかが欠けても、立ってはいられませんよ

そうです。

どれが欠けても、何かが欠けても、成り立たないわけです。

互いに依り合って、成り立っているのです。

さて、これで、先ほどの問の答えになっていますかね?

えっ?

ああ……。

ぉお!

そういうことですか。

つまり、先ほどの問いには、どれが正解と答えられないと?

いあ、まぁそうなんだけど、そういうわけでもなくて……

どれかを選べば、どれかが否定される。つまり、選ばれなかった答えは、その脚はどこかに追いやられてしまうということですね。

そうだね。だから、どの答えも欠かせないということなのでは。

いやいや、私は、自他両者が原因ではないというのが、ピンときません。

例えば、自身の身体は、自身といいながら、自分だけが作りあげているわけではない。それはわかります。かといって、他が作り上げているわけでもない。それもわかります。だからこそ自分と他、その両方があってこそ、作り上げられていると思うのですが。

「自が原因」とは言えない。

「他が原因」とは言えない。

だから、「自と他、その両者が原因」だということで、理解しているということだね。

「自と他、その両者が原因」とは言えませんね

自と他は、一つの如しという言葉もあるじゃないですか。

確かに、自と他、そのどちらも欠かせません。だからこそ、自と他、その両方ということじゃないのですか?

「自と他、その両者が原因」とは言えませんね

例えば、自身の身体は、食事、つまり、他のものが作り上げているじゃない。それはいいよね?

そうですね。自分が他のものを食べる。だから自身は、自分だけじゃなく、他も作り上げている。

じゃあね。自分が、自分の食べたいものだけ、食べたい分だけ、どんどん飲み食いしたとするでしょ。まぁいわゆる暴飲暴食だわね。

はい。

暴飲暴食を繰り返してたら、当然、身体が壊れるじゃない?

そうですね。そりゃ、当然、そんなこと続けてたら壊れるね。

その身体を壊した原因は、何と問われたら、なんて答える?

そりゃ、暴飲暴食を繰り返している自分のせいでしょ。

だよね。

「自身を作り上げているのは、自と他の両者だから、確かに自分せいでもあるけど、食べたもののせいでもあるんだ!」とは言わないでしょ。

確かに……

まぁ、確かに、食べたものがその壊した身体を作りあげているといえなくもないんだけど、そういうのは違うよね?

そうですね。全然違う意味になってしまいますね……。

いいですね。このような話し合いができたこと、とても喜ばしいです。あなたたちが問いにきてくれたおかげで、素晴らしい話し合いになりました。ありがとうございます。

いえ、そんな、こちらこそありがとうございます。

ありがとうございました。

補足

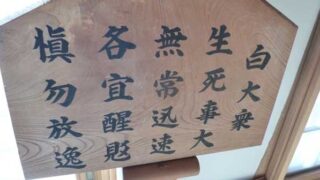

原文

- 雑阿含経巻第12-288

(二八八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。爾時尊者舍利弗。晡時從禪覺。詣尊者摩訶拘絺羅。共相問訊慶慰已。於一面坐。語尊者摩訶拘絺羅。欲有所問。寧有閑暇。見答與不。尊者摩訶拘絺羅。語尊者舍利弗言。仁者且問。知者當答。尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅。云何尊者摩訶拘絺羅。有老不。答言有。尊者舍利弗。復問。有死不。答言有。復問。云何老死自作耶。爲他作耶。爲自他作耶。爲非自非他無因作耶。答言。尊者舍利弗。老死非自作非他作。非自他作。亦非非自他作無因作。然彼生縁故有老死。如是生有取愛受觸六入處名色。爲自作。爲他作。爲自他作。爲非自他無因作。答言。尊者舍利弗。名色非自作。非他作。非自他作。非非自他作無因作。然彼名色縁識生。復問彼識。爲自作。爲他作。爲自他作。爲非自非他無因作。答言。尊者舍利弗。彼識非自作。非他作。非自他作。非非自他作無因作。然彼識増名色生。尊者舍利弗復問。尊者摩訶拘絺羅先言名色非自作。非他作。非自他作。非非自他作無因作。然彼名色縁識生。而今復言名色縁識。此義云何。尊者摩訶拘絺羅答言。今當説譬。如智者因譬得解。譬如三蘆立於空地。展轉相依。而得竪立。若去其一。二亦不立。若去其二。一亦不立。展轉相依。而得竪立。識縁名色。亦復如是。展轉相依。而得生長。尊者舍利弗言。善哉善哉。尊者摩訶拘絺羅。世尊聲聞中。智慧明達。善調無畏。見甘露法。以甘露法。具足身作證者。謂尊者摩訶拘絺羅。乃有如是甚深義辯。種種難問。皆悉能答。如無價寶珠。世所頂戴。我今頂戴。尊者摩訶拘絺羅。亦復如是。我今於汝所。快得善利。諸餘梵行。數詣其所。亦得善利。以彼尊者善説法故。我今以此尊者摩訶拘絺羅所説法故。當以三十種讃歎稱揚隨喜。尊者摩訶拘絺羅。説老死厭患離欲滅盡。是名法師。説生有取愛受觸六入處名色識。厭患離欲滅盡。是名法師。若比丘。於老死厭患離欲滅盡向。是名法師。乃至識厭患離欲滅盡向。是名法師。若比丘。於老死厭患離欲滅盡。不起諸漏。心善解脱。是名法師。乃至識厭患離欲滅盡。不起諸漏。心善解脱。是名法師。尊者摩訶拘絺羅。語尊者舍利弗言。善哉善哉。於世尊聲聞中。智慧明達。善調無畏。見甘露法。以甘露法。具足身作證者。謂尊者舍利弗。能作如是種種甚深正智之問。猶如世間無價寶珠。人皆頂戴。汝今如是。普爲一切諸梵行者之所頂戴恭敬奉事。我於今日。快得善利。得與尊者共論妙義。時二正士。更相隨喜。各還所住

(大正No.99, 2巻81頁a段9行-c段3行)

- 国訳一切経阿含部1巻285

登場人物について「コーシラ」

このお経の原文に登場する人物は、この会話でも登場したサーリプッタさんともう一人、倶絺羅(Kauṣṭhila)さんがいます。ここでは、コーシラさんと読むこととします。

コーシラさんは、サーリプッタさんの叔父にあたる人物とも言われています。また、問答第一とも呼ばれ、智慧第一の異名を持つサーリプッタさんに負けず劣らず、巧みな弁舌を用いる弟子だったとも言われています。

今回は、サーリプッタさんのイラストしか用意していなかった為、コーシラさんではなく、弟子1と弟子2が、サーリプッタさんの所へ訪れる形で描かせていただきました。

また、漢訳の原文では、サーリプッタさんが問い手、コーシラさんが答え手となっております。ただ、パーリ仏典では、その問い手と答え手が反対になっているようなので、今回の構図は、パーリ仏典の方を選んだという事になります。

あとがき

仏教トーク(経典内)の登場人物

下記の人物についてまとめています。

- サーリプッタ

コメント