本記事は「雑阿含経巻第12-285,286」の内容を基に作りました。

動画版つくりました。

動画版

仏教トーク(会話文)

分別にすることは薪をくべること

今回は「取」について、お話しましょうか

「取」ですか? 「取る」ってことですか?

仏教大辞典によれば「取」とは、「様々な対象を求めて止まず、取って放さないこと」ってあるね。

自分のものにしたいという欲望、自分のものは手放したくないという欲望。所有欲って事かな?

簡単に言えばそうかな。もっと単純に「取る」から連想してみてもいいかもね。

「手に入れる」「この手につかもうとする」「手に入れたものは、手放したくない」みたいな?

所有欲と手の動作を重ねて想像するとわかりやすいかも

ふむ。「取」に執らわれると、手に入るか、手に入らないか、それがその人にとって大きな問題となります。

「自分の物である」 or 「自分の物でないか」

「自分の手の内にあるか」 or 「自分の手から放れているか」

はい。しかし、以前、こんな話をしましたよね?

そこで、確か「自分のものであろうとなかろうと、その物自体はあることに違いはない」という話を誰かしていませんでしたか?

はい。

確か「有」「無」の話でしたっけ?

「手に入れようが入れまいが、その物自体はある。だけど、自分の手の「内」にあるか、自分の手の「外」にあるか。「取」に執らわれると、それが物事の中心になってしまう。」と、私も言ったような……

手の「内」にあるか、手の「外」にあるかと言いますが、例えば、物が有る。

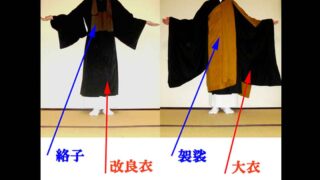

そうですね。ここに私達が着ている衣があります。この衣はここに有りますよね?

はい。確かに有ります。

ならばこれはずっと「有」るものですか?

いやいや、ずーぅっと有るわけないじゃないですか。衣だって痛むし、破けるし……。

いつかは「無」くなりますね。

そうですね。「有」るけれどもいつかは「無」くなる。

いつか「無」くなるけど、ここに「有」る。

お釈迦さんがいつも説いていますが、物事をよく観察すると、「無常」ということが見えてきますよね。

「あらゆるものは変化している」ですよね。

はい。でも、例えば、所有した物は、自分が持っているのが、当たり前になりますよね。

そりゃ、いつも身に着けていたら、有るのが当たり前になりますよね。

人間、それが当たり前になってくると、どんどん無関心になっていきませんか?

ああ、そうかもしれませんね。そして、あまり大事にしなくなっていく。有るのが当然、いるのが当然だと思って……。

でも、その当たり前に「有」るものは、いつかは「無」くなるのです。それをどう思いますか?

私は、いつかは無くなることを知っているからこそ、今ここにあるこの瞬間を大切に思うことができると思います。

そうですね。中には、無くなってはじめて、その有難さに気づく人も多いですね。

でも、そもそも、当たり前に「有」るものも、本来、いつかは「無」くなるわけじゃないですか。

いつ無くなるかはわからないけど、いつかは無くなることは、知っているはずですよね。

そうだね。当たり前になると見落としがちだけど……。

当たり前に自分の目の前に有るものでも、いつかは無くなる。だから本来、「有」るってことは、私たちが想像する以上に、難しい事なんでしょうね。

有ることは難しい。だから有り難いか……。

当たり前にある事は、実は有難い事である。

そういうことですか?

それに、どんなけ有難い事でも、それが日常的に身近にあると、当たり前になってくるよ。

当たり前は有難い。

そして有難いことも、当たり前になる。

一度手に入れて、所有すると、それが当たり前になってしまって、大切にしなくなる。

で、結局、次の物、次の物ってきりがなくなるじゃない?

うん。それは、まだ手に入れていないもの、より手に入りにくいもの。有ることが難しいと思っているものが欲しくなっちゃうってわけか……。

当たり前は当たり前になって大事にしなくなる。

有難いは有難いで特別扱いして執着してしまう。

そうなると、例えるなら、炎の中に、どんどん薪をくべるようなものでしょう。

かまどに、どんどん薪をくべていったら、いつしか、炎の勢いが、かまどの許容範囲をこえてしまう……

周りが高温になって、周辺から火が出てしまう。例えば、かまどの屋根が燃えちゃうことも……。

かまどの屋根から、となりの家に引火したら……

どんどん、どんどん、かまわずに、薪をくべ続けたら、いずれ、大火災になってしまうね。

薪が増えれば、炎は増す。

ならば薪を増やさなければ……?

当然、火の勢いは減っていきます。

その通りです。

では、薪をくべないとは、どういう事でしょう?

「内」or「外」、「有」or「無」「当たり前」or「有難い」。

こうして、別々にすることが、分別することが薪をくべることだとすると……

手の「内」だろうが「外」だろうが、そこに「ある」ことには違いない。

こういう見え方は、薪をくべないことにつながるんじゃないですか?

必ずしも、自分の所有物にする必要なんてないってことかな?

まぁ、必要なら自分の物にしなくても、その時だけ借りることだってできるわけだし、シェアできることもたくさんあるしね。それに、自分に必要ないなら他の人にあげてもいい。

でも、所有物かどうかにこだわると、貸し借りだってできないし、自分に必要なくても手放せない。自分に必要なら、自分の物にしたないと気が済まなくなる。

簡単にいえば、融通が利かなくなるってことかな(笑)

なるほどね。

じゃぁ「有」「無」でいえば、どうなる?

例えば、いくら大切なものでも、それがずっと間違いなく「ある」と思えば、私は大切にできなくなってしまうだろうと思う。

だってどんなに、ぞんざいに扱っても、そこにいてくれる、あり続ける事が当然の事だろうと思ってしまったら、必然的に扱いは雑になるよね?

なるほど。

反対に、いずれ無くなるから、はじめから「無い」のと一緒じゃないかと思ってしまうのも、大切にできなくなるよね。虚無思想っていうんだっけ?

全ては「無」なんだから、何をやっても意味が無い、みたいに……。

ふーむ。だから、ここにあるけど、いつかなくなる。いつかなくなるけど、ここにある。

「有」or「無」。そのどちらか一方だけではないって事か~

あたり前の事を当たり前と思うと、大事にしなくなる。

反対に有難い、有難いと特別扱いすると執着してしまう。

「あたり前」or「有難い」どちらか一方ではない。

当たり前の事も見方を変えれば有難い事で、どんなに有難いことも当たり前に感じる。これは縁起の話でもしてたね。

そうか。「内」or「外」、「有」or「無」、「当たり前」or「有難い」。どちらか一方に偏れば偏るほど、もう片方の事実が見えなくなってくるのか……。

ついでに言うと、「薪をくべる」or「薪をくべない」かと、偏るのも同じことの繰り返しだよねw

あ、なるほどね。

「無常・生じ滅する」ということをよく観察すると、こうして、大事なものが見えてくるのではないでしょうか。

補足

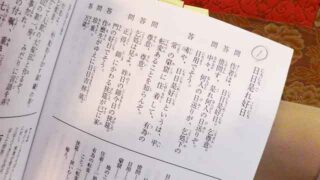

原文

- 雑阿含経巻第12-285,286

(二八五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。我憶宿命未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。生如是念。世間難入。所謂若生若老若病若死。若遷若受生。然諸衆生。生老死上及所依。不如實知。我作是念。何法有故生有。何法縁故生有。即正思惟。起無間等知。有有故生有。有縁故生有。復思惟。何法有故有有。何法縁故有有。即正思惟。如實無間等起知。取有故有有。取縁故有有。又作是念。取復何縁何法有故取有。何法縁故取有。即正思惟。如實無間等起知。取法味著。顧念心縛。愛欲増長。彼愛有故取有。愛故縁取。取縁有。有縁生。生縁老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。諸比丘。於意云何。譬如縁膏油及炷。燈明得燒。數増油炷。彼燈明得久住不。答言。如是世尊。如是諸比丘。於色取味著。顧念愛縛。増長愛縁故取。取縁有。有縁生。生縁老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。我時復作是念。何法無故。無此老病死。何法滅故。老病死滅。即正思惟。起如實無間等。無生則無老病死。生滅故則老病死滅。復作是念。何法無故無生。何法滅故生滅。即正思惟。起如實無間等。有無故生無。有滅故生滅。又復思惟。何法無故有無。何法滅故有滅。即正思惟。生如實無間等觀。取無故有無。取滅故有滅。又作是念。何法無故取無。何法滅故取滅。即正思惟。生如實無間等觀。所取法無常生滅。離欲滅盡捨離。心不顧念。心不縛著愛則滅。彼愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。諸比丘。於意云何。譬如油炷然燈。若不増油治炷。非彼燈明未來不生盡磨滅耶。比丘白佛。如是世尊。如是諸比丘。於所取法。觀察無常。生滅離欲。滅盡捨離。心不顧念。心不縛著愛則滅。愛滅則取滅。乃至純大苦聚滅。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

(二八六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。我憶宿命未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。如上廣説。差別者。譬如載樵十束二十束三十束四十束五十束百束千束百千束。積聚燒然。作大火聚。若復有人。増其乾草樵薪。諸比丘。於意云何。此火相續。長夜熾然不。比丘白佛言。如是世尊。如是諸比丘。於所取法。味著顧念。心縛著増。其愛縁取。取縁有。乃至純大苦聚集。諸比丘。若彼火聚熾然。不増樵草。諸比丘。於意云何。彼火當滅不。答言。如是世尊。如是諸比丘。於所取法。觀察無常。生滅離欲。滅盡捨離。心不顧念縛著愛則滅。愛滅則取滅。如是廣説乃至。純大苦聚滅。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

(大正No.99, 2巻79頁c段27行 – 80頁b段23行)

- 国訳一切経阿含部1巻282頁

コメント