法の種

法の種

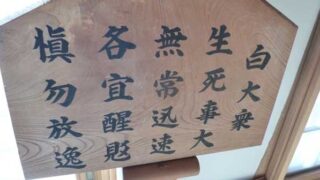

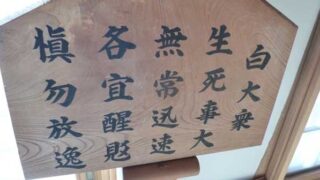

坐禅中になる木版と鐘はどうして鳴らすの?

法の種

法の種  仏教トーク

仏教トーク  仏教トーク

仏教トーク  仏教トーク

仏教トーク  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  禅僧ちしょうの棚

禅僧ちしょうの棚  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  禅僧ちしょうの棚

禅僧ちしょうの棚  法の種

法の種  法の種

法の種  仏教トーク

仏教トーク  仏教トーク

仏教トーク  仏教トーク

仏教トーク  仏教トーク

仏教トーク  仏教トーク

仏教トーク  仏教トーク

仏教トーク  仏教トーク

仏教トーク  仏教トーク

仏教トーク  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種  法の種

法の種