坐禅の際に用いる坐蒲と座布団。

荒村寺の坐禅会では、座布団を敷いて、その坐蒲を置いています。丸いクッションのようなものが坐蒲ですね。

「この大きな座布団が珍しい」と言われることがあったので、今回は、その点に関して記事にしました。

坐蒲と座布団

まず「この大きな座布団が珍しい」と言われる理由から説明しなければなりません。

坐禅をしたことが無い方、あるいは、荒村寺の坐禅会にしか来られていない方にとっては、「この大きな座布団が珍しい」と言われても、「???」かと思います。

しかし最近では、坐禅の際に座布団を用いず、畳の上に坐蒲を用いることが多い為、他のお寺で参禅したことがある方にとっては、大きな座布団が珍しいという感想が出てくるのも、不思議ではありません。

では、何故、荒村寺の坐禅会では、もとい、何故、私が坐禅の際に、座布団を用いているのか……。

普勧坐禅儀

座布団をひき、その上に坐蒲を用いる。

まずその理由として、第一に挙げるのが「普勧坐禅儀」という書物。これは、鎌倉時代、曹洞宗の教えを中国から日本に伝えた道元禅師が書かれたものです。

「普く勧める坐禅の儀」と、そのタイトルからもわかるように、坐禅について書かれた書物です。

その中にこのような記述があります。

尋常、坐処には厚く坐物を敷き、上に蒲団を用う。

~普勧坐禅儀より抜粋~

「坐物」が今でいう座布団、「蒲団」が坐蒲に当たります。「通常、坐る所には、座布団を敷き、その上に坐蒲を用いる」ことが記されています。

しかし、私がこの記述を知った時は、意外に思ったものです。私は当時、坐禅をする際には、畳の上に坐蒲を置いて坐ることが当たり前だという感覚でした。

というのも、修行道場を含め、今まで座布団を坐蒲の下に敷くことがなかったからです。

畳が座布団の代わりということなのだと私は理解しています。

昔は畳も高価で、イグサを編んだものですから、普通の床に比べて、クッション性がありますしね。

普勧坐禅儀についての講義を受けた当時にも、先生からこのようなことを聞いていた為、この記述を知ってからも、ずっと畳の上に坐蒲を置いて坐っていました。

何より、物は試しと座布団をつかって坐ってみましたが、日本で一般的に使われている座布団では、私が坐禅をすると、足(正確には膝)がはみ出て、あまり安定感がない印象がありました。

その為、この普勧坐禅儀の記述だけで、現時点で座布団と坐蒲を使っている理由することはできません。

座布団を使い始めた理由が、もう一つあります。

海外(禅センター)での坐禅

それは、海外の禅センターに滞在していた経験が影響しています。

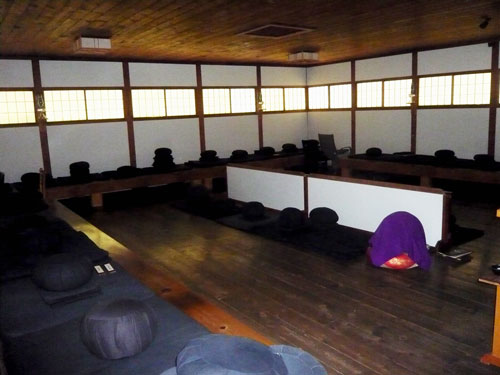

海外の禅センターでは、以下の写真のように、木の床の上に、座布団を敷き、その上に坐蒲を用いていたのを見てきました。

当然のことながら、海外(アメリカ)では、畳は手に入れにくいものです。仮に手に入ったとして、それはかなり高価なものになってしまい、そう簡単に用意できるものではありません。

現代の日本では、ついつい当たり前にあるものと考えてしまうものが、どの場所でもあるものとは限りません。

またそれは時代も同様で、現代には当たり前にようにあるものが、どの時代でもあるものとは限りません。

その時代や場所で、限られた条件の中、大事な要点を押さえながら、いかに工夫して環境を調えていくのか……。

私はそれを実践している風景を目の前で感じました。

「普勧坐禅儀に出てくる座布団(坐物)は、座布団ではなく、今でいう敷布団」ということを、講義の中で聞いた覚えもあります。

そういった講義の上で教えられていた知識、雑多にあった知識に合点がいくことがありました。

何より、海外の禅センターで用意されていた座布団は、日本の座布団と比較すると、かなり大きいサイズで、足がはみ出ることもなく、安定感があり、素直に坐りやすいと感じさせるものでした。

そんなこともあり、それ以来、私は、可能であれば、大きな座布団と坐蒲を用いるようになったというわけです。

これが正解というものはありませんが、「坐禅の道具・坐蒲と座布団」にも色々な観点があるということを知っていただければ、幸いです。

コメント