※この記事は上記仏教トークの編集後記として書きました。

異比丘尼について

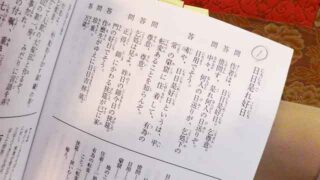

(五六四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。尊者阿難。亦在彼住。時有異比丘尼。

上記は今回の動画の基にしたお経の一節です。(全文はこちら)

ここに異比丘尼と記されていますが、原作(文章)と動画では、この異比丘尼なる登場人物に差異があります。

原作(文章)では、他の女性修行者としました。

修行者と言うと、日本では仏教の修行者をイメージするかもしれませんが、昔のインドでは、仏教以外にもたくさんの修行者がいました。修行者といっても、仏教だけではなく、様々な思想を持ち、たくさんのグループがありました。

よって、原作(文章)においては、この異比丘尼という言葉を、仏門以外の他の修行者という意味で捉えました。

一方で、動画では、尼僧としました。  尼僧さんとは、女性僧侶の事です。

尼僧さんとは、女性僧侶の事です。

和尚さん、僧侶、お坊さん、比丘など、現在では僧侶の呼び方は様々あります。女性の場合は、和尚さん、尼僧さん、尼さん、比丘尼など、このような呼び方があります。

現在では全て同じ意味に捕えられていますが、全て語源が違い、実は微妙に意味が異なります。

いずれにせよ、上記の中で最も古くからの呼称が、比丘、比丘尼です。

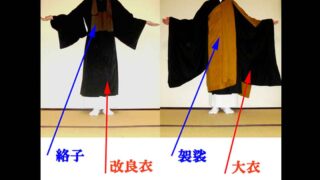

- 比丘=男性僧侶(僧)

- 比丘尼=女性僧侶(尼僧)

- 優婆塞=男性仏教徒(信者)

- 優婆夷=女性仏教徒(信者)

これら合わせて、サンガ(僧伽)と言います。

異比丘尼・異比丘をどう解釈するか?

さて、比丘尼とは、女性僧侶・現在でいう尼僧さんの事を指します。

では、「異比丘尼とはどういう意味になるのでしょうか?」というのが、今回の本題です。

単純に読めば「比丘尼とは異なる人」という事になります。

仏門に入った女性僧侶と異なる人であるということは、他の思想家の下で修行している女性修行者のことを指すのでしょうか?

こういった見解も間違いではないと思います。これを採用したのが、原作(文章)のほうです。

そして、もう一方の考え方として、形の上では仏門に入ったが、それは名ばかりで、中身が伴っていない僧侶のことを、異比丘や異比丘尼と呼ぶことがあります。

中身が伴っていないと言うのは具体的には、例えば、仏門に入った者として、当然持ち合わせている戒律を守らない僧侶が挙げられるでしょう。

今回の話では、登場した女性は、自分の恋情に捕らわれ、手段を選ばずにアーナンダさんを誘惑しました。

後世の人達がこのような行動を考えた時に、これは仏教の戒をよく理解していない行動と受け取れます。真偽はわかりませんが、中には、仏門に入った者としてあるまじき行為だという想いから、この行動は「僧侶としての行動とは異なる」という意味を込めて、異比丘・異比丘尼という言葉を使ったのかもしれません。

ただ、私は「そのような行動をとる人物は僧侶ではない」と、断じてしまう使い方はしたくありません。

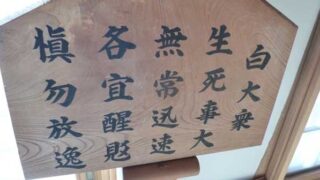

今回の話のように、たとえ過ちを犯しても、反省し、その過ちを理解しようと努める事。そうして自らの過ちから学び、その先につなげていこうとする事。指導する側や指導される側も、こうした姿勢を大事にしていると思うからです。

汝今自知自見而悔過。於未來世。得具足戒。

あなたは今、自ら知り、自ら観て、そして過ちを悔いている。そしてそれをアーナンダさんに懺悔(告白し、反省)する。これが未来において、具足(僧侶として当然のこととして具えている)戒を得る。

以上のことから考えると、異比丘・異比丘尼が、たとえ仏門入った者としての行動とは異なる事をした者であったとして、「自ら知り、自ら観て、そして過ちを悔いている。それを懺悔(告白し、反省)する」ことにつながるのであれば、それはもう比丘・比丘尼であると言えるでしょう。

コメント