古いお経を読んでいると、お釈迦さんと弟子達やり取りの中で、人間味あふれる行動をしている姿をよく見かけます。私はお経の中で見えるこういったシーンがとても好きです。

私が仏教の事についてあまり知らなかった頃、仏様(お釈迦さん)はどこか遠くの存在で、自分とは全く違った何かなのだと、漠然に思っていました。

だから仏陀と呼ばれたお釈迦さんが約2500年前に実在した歴史上の人物だという事を知った時には、驚きました。それまで漠然と抱いていたイメージと新たに知った知識が、私の頭の中でうまくつながらないほど意外だったのです。

日本に生まれ、何となく染みついている仏教のイメージ。それはただの先入観で、学べば学ぶほど、仏教もお釈迦さん(仏さん)のイメージも変わっていきました。

お釈迦さんの咳払い

今回講話で扱ったお経「中阿含羅摩経」もそんなお釈迦さんの人間味を感じさせる一幕が冒頭にあります。(原文はこちら※抜粋)

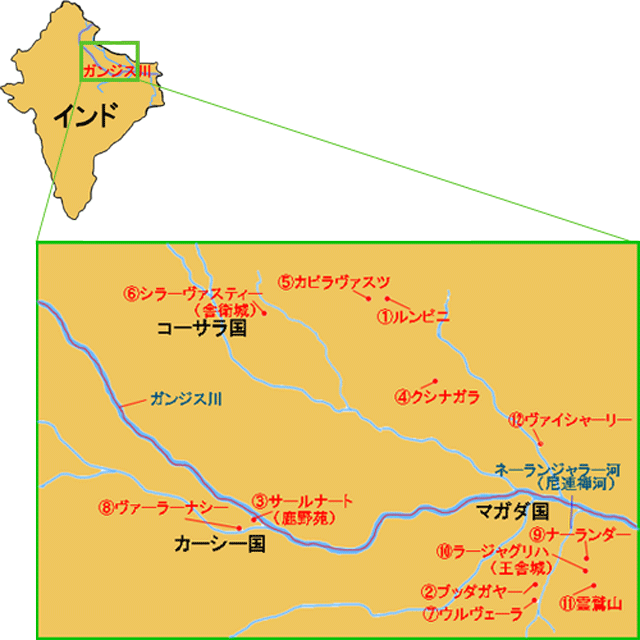

これは、お釈迦さんが東園鹿子母堂にいた時の話になります。コーサラ国の鹿子(ミガーラ)の夫人ヴィサーカーが寄進した寺院です。ちょうど地図の⑥シラーヴァスティーの東にあったようです。なので東園なのでしょうね。

さてこの地でお釈迦さんは弟子達と共に過ごしていました。晡時(昼の4時ぐらい、夕暮れ時)坐禅から起って、母堂から出てきました。

日頃身の回りの世話を引き受けてくれている侍者のアーナンダさんを連れて、河に沐浴しに行こうと言います。つまりお風呂みたいなものですね。

そこでアーナンダさんは、弟子達をつれて、羅摩(ラマ)さんの家に行く事を提案します。この羅摩がそのまま羅摩経とお経のタイトルにもなっています。

ラマさんの家に着くと、お釈迦さんとアーナンダさんは近くの河に沐浴しに行きました。

河の岸で衣を脱いで、身体を洗い……とこの辺も細かく書かれています。お風呂上りにはアーナンダさんが扇でお釈迦さんを扇いでいる様子も描かれています。

沐浴を終えたお釈迦さんはアーナンダさんの提案通りに、ラマさんの家に向かいました。その頃、ラマさんの家ではお釈迦さんの弟子達が仏法について話しあっていました。

きっと盛り上がっていたのでしょう。お釈迦さんが家の門の所に来たのに誰も気づきませんでした。

お釈迦さんもお釈迦さんで、一生懸命話をしている邪魔になっては悪いと思ったのでしょうか。門の外で話が終わるのを待っていました。

弟子達の話がひと段落すると、お釈迦さんは軽く咳払いをしました。誰も気づいてくれないので、「もういるよ!」とアピールするかのようです。

弟子たちは門の外にいるお釈迦さんに気づき、急いで門を開け、ラマさんの家にお釈迦さんを案内しました。

「一体何の話をしていたの?」とお釈迦さんが尋ねます。何だかここも内心「私に気づかないほど熱中して……」と少し哀愁漂うような印象も受けます。

弟子達が「仏法について語っていました」と聞くと、「善哉善哉(ええこっちゃ、ええこっちゃ)」と言い、喜んでいるようです。

そしてここからお釈迦さんの説法が始まります。

「お風呂行こうか」と誘う、咳払いで自分がいることアピール、仏法(自分が一生懸命ツタ得ようとしていること)について語っているのを聞いて喜ぶ……等々。

今の私達も同じようなシーンを体験したり、見たことはあるのではないでしょうか。こういうシーンが私はお経を読んでいて心温かくなるシーンでもあります。

人間味あふれると言いますが、ユーモアと言ってもいいのでしょうか。少しクスっと笑えるような、おもしろいシーンでもあると思うのです。「人間そういう所あるある!」みたいな。そういう行動は血が流れていてどこか温かいものを感じます。

そうして温かいものとして感じることで、お経の文字も無機質で冷たいものではなく、活き活きと動き出す仏法となるのかもしれません。

補足情報

中阿含経巻第五十六・二〇四

中阿*含經卷第五十六 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 (二〇四)晡利多品羅摩經第三第五後誦我聞如是。一時佛遊舍衞國。在於東園鹿子母堂。爾時世尊則於晡時從燕坐起。堂上來下。告尊者阿難。我今共汝。至阿夷羅婆提河浴。尊者阿難白曰。唯然尊者阿難。執持戸鑰。遍詣諸屋而彷徉。見諸比丘。便作是説。諸賢。可共詣梵志羅摩家。諸比丘聞已。便共往詣梵志羅摩家。世尊將尊者阿難。往至阿夷羅婆提河。脱衣岸上便入水浴。浴已還出拭體著衣。爾時尊者阿難立世尊後執扇扇佛。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。梵志羅摩家極好整頓。甚可愛樂。唯願世尊。以慈愍故往至梵志羅摩家。世尊爲尊者阿難默然而受。於是世尊將尊者阿難往至梵志羅摩家。爾時梵志羅摩家。衆多比丘集坐説法。佛住門外待諸比丘説法訖竟。衆多比丘尋説法訖。默然而住。世尊知已謦欬敲門。諸比丘聞即往開門。世尊便入梵志羅摩家。於比丘衆前敷座而坐。問曰。諸比丘向説何等。以何事故集坐在此。時諸比丘答曰。世尊。向者説法。以此法事集坐在此。世尊歎曰。善哉善哉。———

(大正No.26, 1巻775頁c段5行-29行)

コメント